理学療法士は、リハビリテーションの中で患者様の歩行の再建(もう一度歩く喜びを感じてもらう)の為に下肢装具(長下肢装具や短下肢装具)を作製し、患者様に装着して杖等の歩行補助具を用いて歩行練習を行っています。

「脳卒中治療ガイドライン2021」においても、

2-3 歩行障害 (2)装具療法 【推奨】

1.脳卒中後片麻痺で膝伸展筋筋力もしくは股関節周囲筋筋力が十分でない患者に対して、歩行機能を訓練するために長下肢装具を使用することは妥当である(推奨度B エビデンスレベル低)

2.脳卒中後片麻痺で内反尖足がある患者に対して、歩行機能を改善させるために短下肢装具を使用することが勧められる(推奨度A エビデンスレベル高)

と書かれています。

ちなみに、推奨度というのはA(強い推奨)からE(有害)まで、エビデンスレベルは高(圧倒的なエビデンスがある。から低(あらゆる効果の推定値は不確実である)まであります。

歩行障害に対して下肢装具の有用性を示している事が分かります。

ただわたくしの中では、下肢装具というものは安定して歩く為の治療道具だけだとは思っていません。

歩行=下肢装具ではないと考えています。

もっと大きく視野を広げて、その方の生活を豊かにする道具=下肢装具だと考えています。

だから、トイレでの排泄(排尿・排便)を楽に出来る為の下肢装具等々、ADLまで含めて患者様が安定して楽に生活出来る為の下肢装具だと思っています。

言うなれば、患者様のQOLの価値、自覚的満足度を高める為の道具だと思っています。

実際に、わたくしが脳卒中片麻痺患者様に長下肢装具を作製した時に取り組んだ事を実例紹介出来ればと思います。

個人情報やプライバシーへの配慮を考え、アバウトな内容になるかもしれませんがご容赦下さい。

とある担当させていただいた患者様の情報です。

症例紹介

80歳代男性、身長155.0㎝、体重49.5kg、脳幹(橋内側~腹側)梗塞左片麻痺と診断された方です。

FIM(Functional Independence Measure):32/126点(トイレ動作1、移乗1)

本人のHopeとして、①歩けるようになりたい②パンとコーヒーを食べたい(飲みたい)③排泄(排尿・排便)をトイレでしたいと希望されていました。

経過

ただ、入院中の経過として入院直後から発熱での状態悪化から酸素投与になる等、必ずしも良好な経緯となったわけではなく、多職種と協働で取り組む事にする時においても基本動作やFIMにおいてほとんど介助を必要とする状況でした。

文献等を調べた中で、脳幹出血患者の予後予測の研究ではリハビリテーションの視点から予後予測を目的とした報告があり、その内容と照らし合わせても退院時予後予測値としては支持物を使用し介助ありでの日常生活動作の獲得程度と考えられました。

しかし、患者様のトイレでの排泄に対する希望は強く、介入過程で作業療法士によるトイレ動作練習においても少しずつ能力向上がみえてきていたので、チームアプローチとしてHope:排泄(排尿・排便)をトイレでしたい、に対するNeedsの獲得に向け多職種協働に取り組むこととしました。

装具作製のポイント

理学療法士(わたくし)としての視点で、本症例のNeedsを達成する為には長下肢装具の作製の必要性を考えました。ただ、長下肢装具を歩行練習する為だけの一時的な道具にするのではなく、トイレ動作練習や病棟生活における移乗動作練習にも活かせる道具にすることでFIMの向上、患者様が希望する生活の質に繋がるのではと考えましたが、長下肢装具を多職種にも使ってもらうためには、多職種に扱いやすい道具である必要があり、まずは担当作業療法士や担当看護師に装具を使用する際に求める事を聴取しました。

担当作業療法士からは「しっかりと立てる事、下衣を上げ下げしやすい事」、担当看護師からは「装具の付け外し等の操作がしやすい事」が必要との回答をもらいました。

そこでわたくしは、長下肢装具の作製にあたり3つの工夫を行いました。

1つ目は歩行練習における股関節周囲筋の強化、支持性の獲得を狙う為、大腿近位カフを設ける。

大腿部は取り外しをしやすいように、手で開け閉めしやすいネジで固定するようにしたよ

2つ目は立位で下衣の上げ下げを大腿部まで容易に行うことが出来るよう、Semi-KAFO状態を可能にする。

こうすることでトイレの時の下衣の上げ下ろしがしやすくなるね

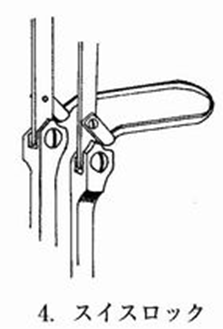

3つ目は膝継手をスイスロック式で採用し、膝継手は片側(外側)のみ、後方のアームは3cm程度と短くする。

多職種に操作しやすい工夫がこの膝継手なんだよね

3つ目については、通常スイスロック膝継手は金属アームが後方を取り囲む形状となっており、この形状のままだと動作、介助中に誤ってロックが解除してしまう可能性があります。

本来は患者様自ら操作しやすいように(車椅子等に引っかけてロックを外す)開発されたらしい

そこで義肢装具士と検討し、アームの簡略化、症例の体重が49.5kgでありスイスロック膝継手1つでの耐荷重が約60kgであった事から外側のみ取り付け、他職種でも着脱や膝継手のロック解除を容易に行えるよう工夫する事が可能となりました。

結果は・・・

後は、リハビリにおいて理学療法では長下肢装具装着での歩行練習、Semi-KAFOでの装着下で移乗動作練習、作業療法にはSemi-KAFOを装着下でトイレ動作練習の実施を依頼。

病棟スタッフには、装具膝継手のロック方法と共に移乗動作の病棟デモンストレーションやディスカッションを実施し動作の統一を図り、フィードバックも受け取るように取り組みました。

結果は介入40日間程度で、基本動作、FIM点数共に向上、特に移乗動作において大きな改善が得られました。FIM:55/126点(トイレ動作2、移乗:ベッド4、トイレ4)

理学療法士の視点から報告しましたが、理学療法士・作業療法士が中心となり多職種から病棟で「しているADL」の聴取、動作獲得に向けての多職種ディスカッション、「できるADL」の病棟デモンストレーションや介助方法を自室に掲示するなど実践した事で短期間でのADL向上に繋がったと考えました。

以上なんですけど、本人の希望に合わせて長下肢装具を使った多職種で協働しながら取り組んだ事は、患者様のQOLの向上に携わる事が出来て良かったと思っています。

コメント