はじめに/下肢装具の重要性と歩行訓練との関係性

下肢装具は、神経・筋疾患(代表的なもので脳卒中)や整形疾患によって、足の運動機能が低下した患者にとって、歩行機能が補完・改善するための重要なツールです。理学療法士としての臨床に携わる中で、装具を用いた歩行訓練の効果を実感する一方で、「本当に必要なのか」「逆に機能を妨げていないか」と疑問をもつこともあります。本記事では、歩行訓練における下肢装具の活用のポイントや臨床での注意点について、実際の経験を交えて解説します。

装具が必要な歩行障害のパターン

装具の適応となると主な疾患は、脳卒中後遺症、脊髄損傷、足関節の外傷後などが挙げられます。これらでは、以下のような歩行障害がみられます:

| 現象 | 分かりやすく | |

| 運動麻痺 | 足関節背屈障害 | ・足を振り出す際につま先が上がってこなくて床に引っかかってしまう |

| 内反尖足 | ・無意識に足首につま先が下がってしまう方に力が入ってしまう ・足を振り出す際につま先が力んでしまって床に引っかかってしまう ・踵から床に接地出来ずに、足裏全体もしくはつま先から床に着いてしまう | |

| 不安定性 | 膝折れ | 片足が床に着いた瞬間や着いて少し経ったときに、自分の足がタイミングよく自分の体重を支え切れずに膝の力が抜けるように曲がってしまい、姿勢が崩れてしまう |

| 痛みや変形 | 床に足を着けると痛い、足の変形で上手に足が床をとらえることが出来ない |

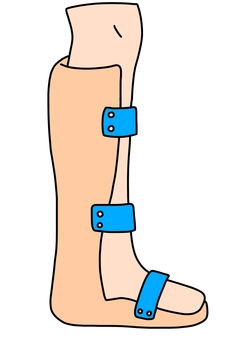

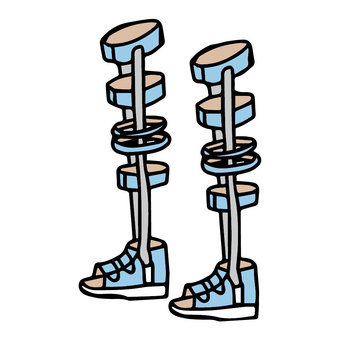

このような障害に対して、AFO(Ankle Foot Orthosisの略です。足関節装具などの短下肢装具のことをいいます:下のイラスト)やKAFO(Knee Ankle Foot Orthosisの略です。膝足装具などの長下肢装具のことをいいます)が用いられ、関節の安定性を高めたり、代償運動を最小限に抑えたりする効果が期待されます。

*KAFO(長下肢装具:下のイラスト)は主に足でも股関節までの筋肉のコントロールが難しい疾患の方に適応します。例えば、脳卒中を患い、片側半身が麻痺になってしまった方で、麻痺の程度が比較的重い症状だった際に用いられることが多いです。(私が勤めている病院でも脳卒中片麻痺を患われた方によく使っています)

装具を使った歩行訓練のステップと理学療法士の役割

歩行訓練に装具を導入する際、重要なのは、「患者の現状評価」と「装具の目的明確化」です。装具の種類や設定によって、効果は大きく変わってきます。

*「装具の目的明確化」については過去のブログを貼っておきますのでご参照くださいね‼

①装具評価のポイント:

| 評価内容 | 分かりやすく | |

| 運動麻痺 | 麻痺の程度 | 麻痺も軽い症状から重い症状まで様々です。(麻痺の程度を調べる検査に「ブルンストローム・ステージ」というものがあります。比較的に分かりやすく説明されてあるサイトを載せておきますのでクリックしてみてください。 |

| 関節可動域 | 股関節や膝、足首がどのくらいの角度まで曲げ伸ばしできるかを測ります。 | |

| 姿勢・立位バランス | 安定して座れるか、安定して立てるか、立ってから麻痺がある足でもしっかり支える事ができるか。 |

②歩行訓練のステップ例:

1.立位保持訓練(装具による支持性の確認)

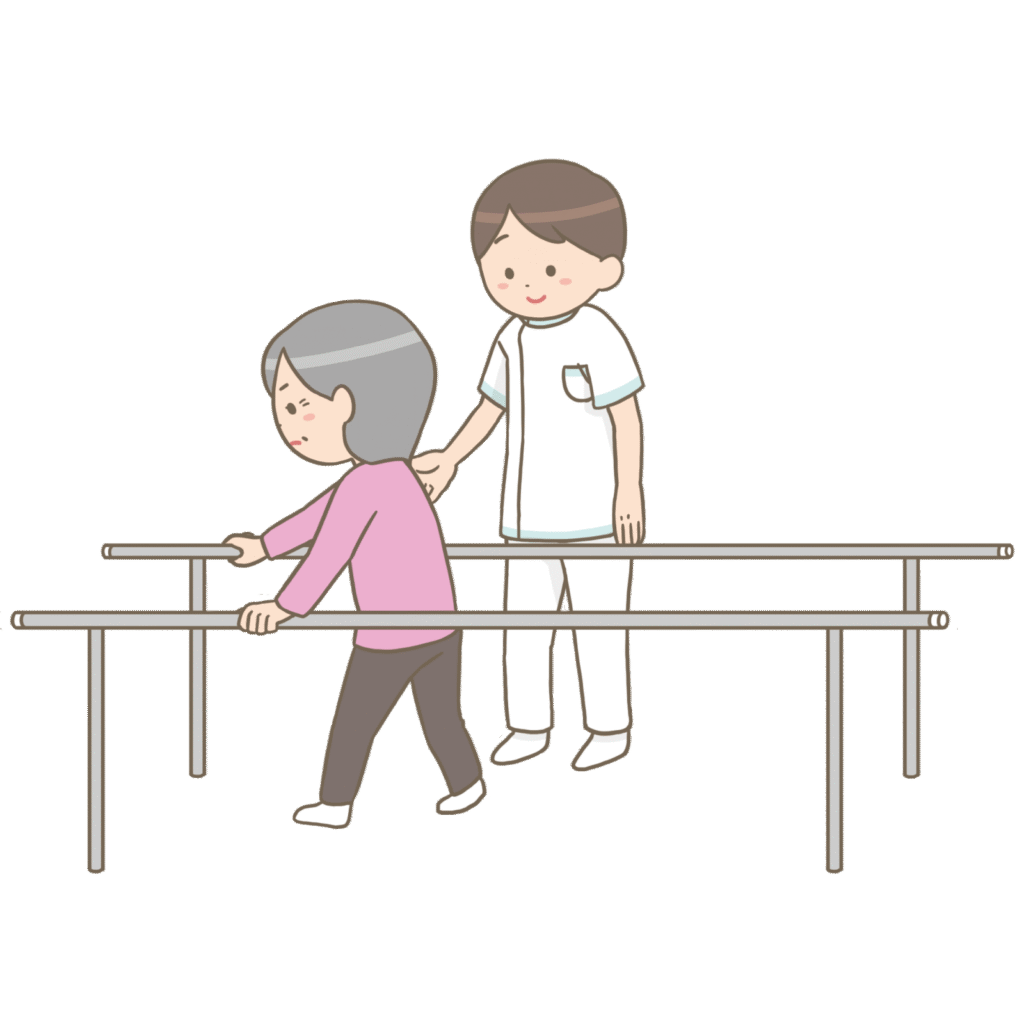

2.歩行訓練(パラレルバー内:平行棒って言った方が分かりやすいですかね🤔)

3.室内・屋外歩行への応用

理学療法士は、訓練中の歩行パターンや荷重のかかり方を観察し、医師の処方の元で装具の作製を義肢装具士に依頼し、必要に応じて装具の調整を義肢装具士と連携して行います。

装具が逆効果になるケースとその対処

一見便利な装具ですが、全てのケースで効果的とは限りません。特に以下のような場合には注意が必要です。

・装具に過度に依存し、自発的な筋活動が低下

装具は歩くためのサポートにすぎません。自発的な筋活動を促し理想とする歩き方を実現します。過度に依存してしまうと歩く姿勢がぎこちなくなったり、それによって装具が合わなくなったりします。

・合わない装具による皮膚トラブル

足の大きさより装具が大きくなると装具の中で遊びがおきて、装具と足の皮膚が擦れてケガのもとです。

・歩容が装具によって不自然になる

歩容を安定させるための装具が、着けたことによって歩き方が逆に不自然になる…足の痛みや変形、内反尖足を強めることになります。

こうした場合、装具の使用継続が逆効果になりかねません。対処としては、**「装具離脱を見越したリハビリ設計」や「段階的な使用制限」**などが有効だと考えます。理学療法士は、経過を見ながら適切な判断を下すことが求められます。

チームで支える装具療法

装具療法とは、理学療法士単独では完結しないんですね。医師、義肢装具士、看護師、介護スタッフなど、多職種での連携と本人との話し合いが不可欠です。

例えば:

・医師:装具処方・保険制度との整合性

・義肢装具士:採型、フィッテング・微調整

・理学療法士:訓練・歩容評価・長期的な使用判断

・本人の使い心地や歩きやすさ、恐怖心など

定期的な装具チェックや、生活環境の変化に応じた再評価など、継続的なチームサポートが患者のQOL向上につながります。

おわりに

下肢装具は、歩行訓練の中で大きな力を発揮する一方で、使い方を誤ると本来の目的から外れてしまうリスクもあります。理学療法士として、「今この患者の装具は必要か」「どのように使うことで最大限の効果を得られるか」を常に考えながら関わっていくことが大切です。

今後も臨床の中で、装具に対する新たな知見や工夫を積み重ねていきたいと思います。

コメント