わたくし、片田舎の理学療法士を名乗っていることもありまして、現在も片田舎の回復期病院の方で働いています。

そこで担当させていただいている脳卒中の患者様の中に

「自転車に乗れるようになりたい🚲」

との希望を持たれている方がいまして、身体機能の改善や動作能力の改善と共に、実際に自転車の運転練習を試みて、徐々に乗れてきている状況にありましたので情報共有させていただければと思います。

もちろん個人情報は最大限配慮させていただいてお話しできればと思います。

まずは自転車の利用に関しての情報

•日本において自転車は自動車、徒歩に次ぐ外出手段である(内閣府2009)

•自転車による外出は通学の目的に使用されることが多く、15~19歳の若年層の構成比が最も高く、30~50歳の自転車利用も比較的多く見られる(諸田2009)

•地域在住高齢者において自転車による外出頻度は、余暇活動量や総活動量と関係性が見られる(角田 2011)

との報告があります。

そのことから、自転車は年齢層を問わず移動手段として重要な地位を占めており、自転車運転技能の喪失は著しい参加制約の原因となることが考えられます。

どのような患者様だったのか

40歳台の男性の方で、くも膜下出血の術後の患者様でした。

当院に半年程度入院されていたのですが、入院時のFunctional Independence Measure(以下FIM)は運動47、認知20、総計67/126点。退院時のFIMは運動89、認知32、総計121/126点。FIMも大きな改善がありました。

基本動作は全て自立、歩行は独歩(短下肢装具:ゲイトソリューションデザイン)自立でした。

退院後1週間した後に外来リハビリを開始され(そこでわたくしが担当になりました)週1回の外来リハビリが開始となりました。

外来リハビリが開始された時も、短下肢装具を着けて独歩で歩かれており、本人の希望は、

「装具なしで安全に歩きたい🚶」「階段を手すりなしで昇り降りしたい🪜」

でした。2ヶ月程度で装具なしでの歩行や手すりを持たない昇り降りを実現され、本人からは次の目標が出来たようで、その希望が

「自転車に乗れるようになりたい🚲」

でした。脳卒中者の自転車運転再開に関しては、身体機能や動作能力の他に高次脳機能障害との関係性も重要で、わたくしも文献を漁り、評価を行いながら介入することとしました。

介入時の評価

Br.stage(右):上肢、手指、下肢共にⅣ(足関節底背屈の随意運動はほとんど出ていません)

関節可動域制限:右肩関節屈曲110°、外転70°、外旋30°、右手関節掌屈50°、背屈60°、右足関節背屈5°(痙縮傾向)

感覚:表在、深部共に軽度鈍麻

高次脳機能障害:注意障害(TMT-J:A38秒、B100秒) 失語症 *注意障害評価(TMT-J)の年齢別健常者平均値(45-54歳)A:32.0±8.4秒、B:76.0±27.9秒

10m歩行測度:13.84秒 Timed Up & Go Test(TUG):12.84秒(装具なし) Berg Balance Scale(BBS):49/56点

主訴は足が動かしにくい バランスがとりにくい

Needsとして ①ハンドル操作 ②漕ぎ始めに素早く加速するためのペダリング③停止時に適切な位置に足を出す ④自転車のサドル座位上でのバランス能力 が挙げられました。

Demandとして①自動車運転技能再獲得⇒ご家族からは無理しなくてもいいとの要望で、本人からも「無理はしなくていいかな😢」との話でした ②復職⇒障害者雇用での復職を検討中→能力向上と共に今は病前に働いていた職場(家電量販店の営業)への復帰を検討中とのことです ③自転車に乗れるようになりたい⇒家から職場(自転車で約15分の距離)まで乗っていきたいとの希望でした。

問題点とアプローチ

アプローチ開始前、実際の自転車操作の評価をしてみましたが、恐怖心もあり両足がペダルに乗ることも出来ない状況でした。

そこでわたくしが評価した中での問題点と、それに基づいたアプローチです。

どうアプローチしていこうかな・・・🤔

| 問題点 | 介入内容 |

| 自転車運転への恐怖心 | 実際の自転車操作を含む運転練習を繰り返し行う |

| 注意機能低下 | 環境に応じた自転車操作を含む運転練習 |

| 座位バランスの不安定性 | インナーユニットの賦活、バランスボールを使用した姿勢制御練習 |

| 下肢関節可動域の制限(痙縮傾向) | 足関節底屈筋(下腿三頭筋)への振動刺激による痙縮抑制 |

| 左右対称のペダリング技術(下肢協調性低下) | L300Goを併用しての自転車エルゴメーターを駆動する練習(実際に病院で導入している電気刺激機器です) |

*L300Goとは・・・フランスベッド(株)の歩くためのリハビリ機器です。(https://medical.francebed.co.jp/home_medical_care/rehabilitation/l300go/individual.html)

以上の5つの問題点を中心に考え介入を行うこととしました。

実際のリハビリプログラム

まずは、「下肢関節可動域の制限(痙縮傾向)⇒足関節底屈筋(下腿三頭筋)への振動刺激による痙縮抑制」についてお話していきます。

足関節は自転車ペダルを漕げる可動域は確保しておいた方がいいとの考えから、足関節底屈筋(下腿三頭筋)の硬さを認めたことから、振動刺激を用いて柔らかさを与える介入を行いました。

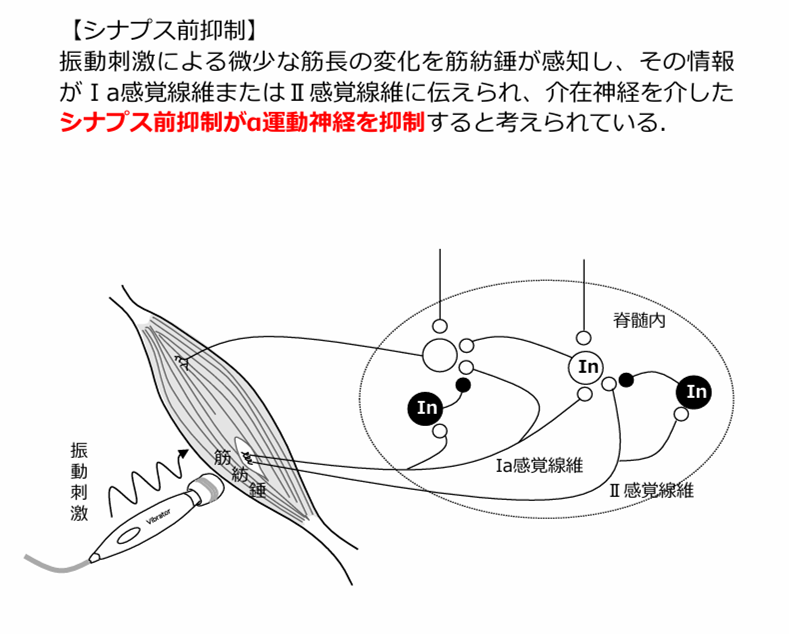

この介入は、この理論に基づいて行っています。

使用している機器は、家電量販店にも売っている大東電機工業株式会社製の「THRIVE(スライヴ)」です。

「シナプス前抑制」の理論に基づき、THRIVE(スライヴ)のスイッチ(はやい・ゆっくり)を押して、下腿三頭筋に伸張を加えながらアキレス筋部分に押し当てて1分以上振動を与えます。

ここで気になる疑問🤔

Q:THRIVE(スライヴ)のスイッチは、(はやい)が良い?(ゆっくり)が良い?

A:先行研究では、(はやい)が促通、(ゆっくり)が抑制に働きやすいなど書かれていましたが、最近の研修会に参加した際の講師の方の回答では、どちらでもいいと話されていました。

Q:何分当てておいた方が抑制効果が出る?

A:先行研究では時間はさまざまで、1分程度や5分程度と書いてあったりと。ただ短い時間より長い時間が良いとの報告が多いので、少なくとも1分以上はしっかりと押し当てておくのが良いと思います。

Q:どのくらいの圧で当てておいた方が良い?

A:最近の研修会に参加した際の講師の方の回答では、THRIVE(スライブ)ヘッドの首の部分が少したわむ程度の圧で押し当てるのが良いという事でした。

はじめは促通効果が働き、足先が底屈方向に戻される感じがあるんですが、ゆっくりと背屈方向へ伸ばされる感じが伝わってきます。

次に「座位バランスの不安定性⇒インナーユニットの賦活、バランスボールを使用した姿勢制御練習」をお話ししていきます。

自転車のサドル座位上でのバランス能力を養う必要性があります。そこでインナーユニットを賦活するアプローチを行いました。

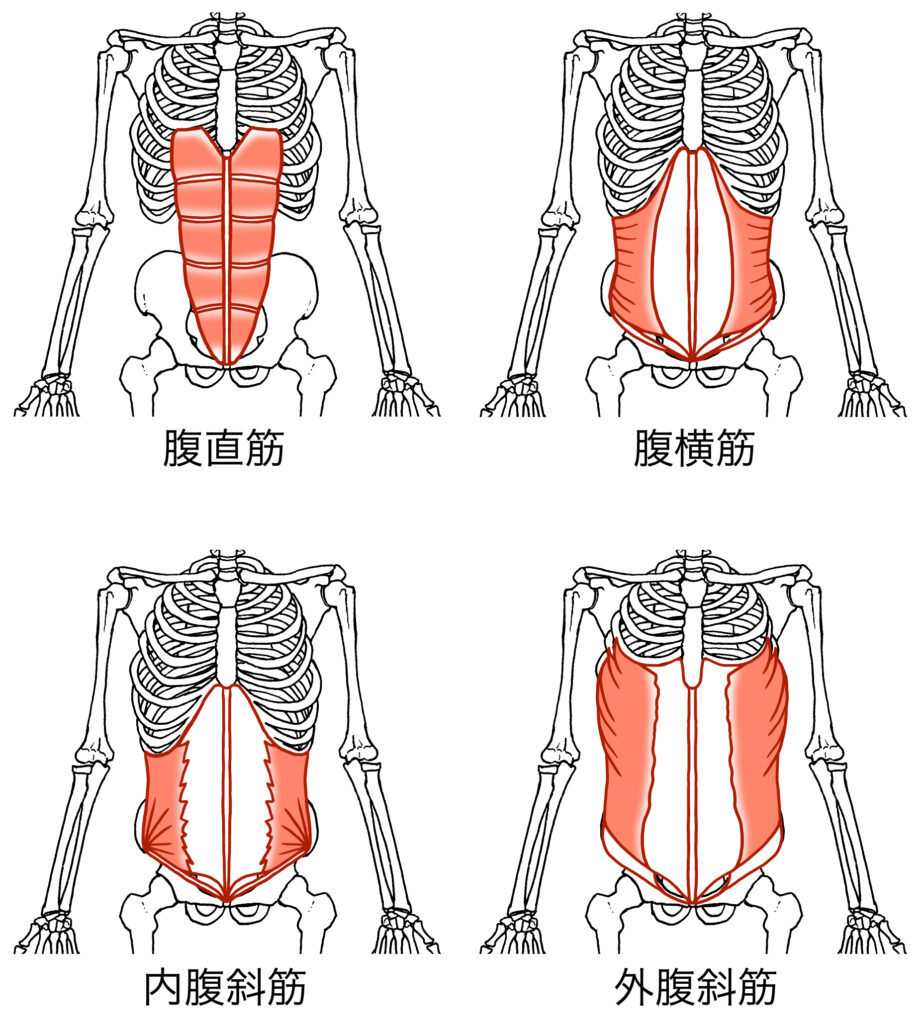

インナーユニットとは・・・内臓や骨盤、腰椎などが収められた腹腔をまるでコルセットのように覆っている4つのインナーマッスル(深層筋:腹直筋・外腹斜筋・内腹斜筋・腹横筋)

その中でも「腹横筋」に着目してアプローチを行いました。

ここで参考にした書籍がこちらです。

三輪書店から出されている「88の知が生み出す臨床技術 ブラッシュアップ理学療法」の中から

「腹横筋機能に着目した体幹・骨盤帯エクササイズ」を参考にしました。この中でエクササイズの評価として

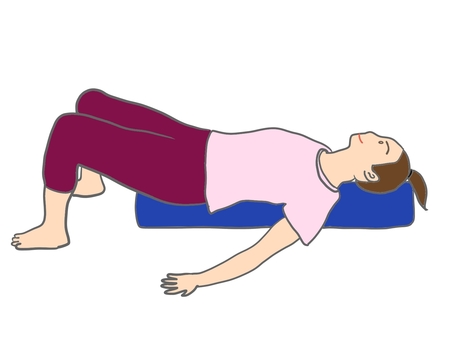

ストレッチポール上に寝てから片側上肢を外転挙上保持をする運動で、筋電図評価において腹横筋に効果があると示されていました。実際には、ハーフポール上での片側上肢挙上保持練習で腹横筋の賦活を行いました。

実際にわたくしが行った介入方法です。まずは上の写真にあるハーフポールを縦に2つ並べて置き、その上に頭部から殿部にかけて背骨に沿うように寝てもらいました。そこから動作時筋緊張を極力出過ぎないように両手の支持をなくしたり、安定した姿勢を作ってもらい片側上肢の外転挙上保持を10秒間×3セットづつ行いました。

最初はハーフポール上で姿勢を保持するにも苦労しておられましたが、徐々に安定した保持が可能となり、現在は円柱型のストレッチポール上に寝てもらい同様の練習を行っています。

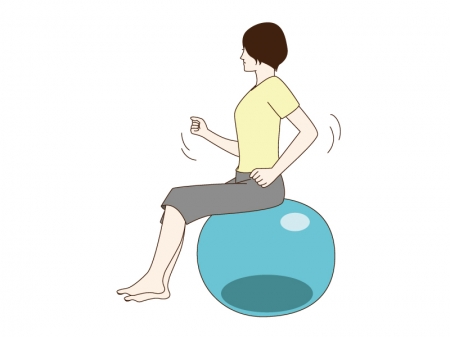

次に実際の自転車のサドル座位に似た環境を作った上でバランス能力を養う為、バランスボール上で座位をとり姿勢を安定させる練習を行いました。

このイラストでは、両上肢は前後に振りながら足踏みをしているんですが、実際には50cm程度の棒をハンドルと見立てて両手で握ってもらい、その姿勢で足踏みを10回×3セット行いました。

なかなか土台となる体幹が安定していないがために、両側共に足が挙げづらい状況が続いている状況です。

続いて、「左右対称のペダリング技術(下肢協調性低下)=L300Goを併用しての自転車エルゴメーターを駆動する練習」についてお話していきます。

まず、脳卒中片麻痺者の自転車エルゴメーターの効果について、

| 脊髄興奮性の低下と正常化 | 痙縮や異常な筋収縮を抑制する効果 |

| 異常共収縮の再学習 | 脳卒中後に不適切に発生する筋肉同士の収縮パターンを正常化 |

| 筋活動のタイミングの再学習 | 筋活動のタイミングを効果的に再学習 |

上記のような効果があるとの報告がありました。

この中で、「筋活動のタイミングを効果的に再学習」をさらに効果的に学習させるために、L300Goを併用して練習を行いました。

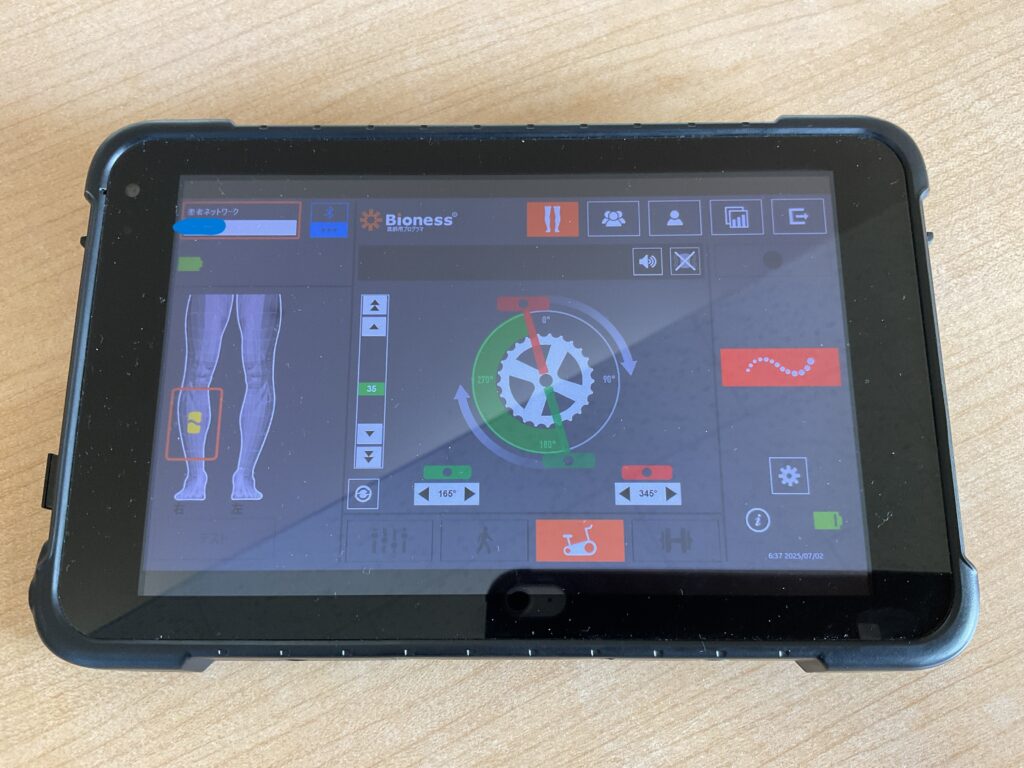

実際のL300Goのタブレット画像です。

モードが4つあるんですが、そのなかでトレーニングモード(エアロバイク用)を選択、電気刺激は実際に自転車エルゴメーターに乗って漕いでもらう中で、自動でペダルの位置によって電気刺激のon・offが設定されます。

上記の効果を目的に、自転車エルゴメーターを20分間漕いで練習してもらいました。

最後は、「自転車運転への恐怖心・注意機能低下=様々な環境に応じた実際の自転車操作を含む運転練習を繰り返し行う」についてお話していきます。

実際には、病院敷地内において自転車を運転する際の動作を1つ1つ区切って練習をしていきました。

①自転車を跨ぐ、地面を足で漕いでみる

②スタンドを上げる・下ろす、直進で20m程度を漕いでみる

③直進で50m程度漕いでみる

④直進から180度転回してみる

⑤スラローム状に漕いでみる

こんなかんじで段階を踏みながら練習を行っていきました。

介入後の評価

Br.stage(右):上肢、手指、下肢共にⅣ(足関節底背屈の随意運動はほとんど出ない)

関節可動域制限:右肩関節屈曲110°、外転70°、外旋30°、右手関節掌屈50°、背屈60°、右足関節背屈5°

感覚:表在、深部共に軽度鈍麻

高次脳機能障害:注意障害(TMT-J:A38⇒28秒、B100⇒93秒)*健常者平均値(45-54歳)A:32.0±8.4秒、B:76.0±27.9秒

10m歩行:13.84⇒秒 TUG:12.84⇒秒 BBS:49/56点

身体機能の大きな改善は認められませんでしたが、注意機能を診る検査では向上が認められました。

自転車の運転に関しても、直進走行や非麻痺側(左回転)への転回、自転車に跨いで漕ぎ始める・低速して足を下ろすなどの一連の動作は出来るようになりました。病前の自転車運転の感覚を取り戻してきたのも大きいでしょう。

今後の課題

•麻痺側回りで小さい範囲での180°転回が難しい・・・小回りだと減速が必要となり、高速操作だと可能になるジャイロ効果が得られにくい。*ジャイロ効果とは・・・直立安定性、曲がりの手助け、速度依存性(一定の速度に達すると自動的にバランスを保つ)のこと。コマが回っている時は一定の姿勢で回り続けていますね。

•不整地(砂利道・自転車で通行できる程度の段差・坂道等)でのバランス能力が劣る。・・・病院敷地内で可能な限り行える練習は継続していく予定です。

•敷地外での自転車走行練習が許可されていない。・・・様々な状況下(側道走行、交差点横断等)での練習や評価が出来ない。*ここが致命的です😥

•実際の本人が使用される自転車での練習が出来ていません。・・・今回はリハビリ部備品の自転車とセラピスト持参分の折り畳み自転車で練習を行いました。実際に本人が使用する予定の自転車を使っての練習は行えてないんです。

自転車運転再開可否の判断は?

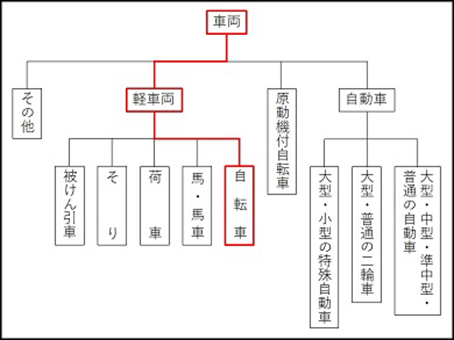

例えば、自動車運転再開だと・・・医師による診断書の取得+運転免許センターでの適性検査⇒公安委員会で最終的に運転の可否を判断されるんですが・・・

自転車運転再開に関しては、明確な基準はないそうです。😢

ここで、Chat GPTに聞いてみました🤔

するとこんな回答が・・・・自転車運転再開の判断は(チャットGPTにて)

①医師の診察と評価、医学的助言

②リハ専門職による評価(主治医にリハビリ経過と運転能力について報告をしています)

③家族等との連携

⇒最終的には医師による運転許可の判断が行われる(最終判断と許可を出した時の条件提示:例えば、最初はご家族と一緒に自転車に乗ってみる等々)

*しかし、もし事故等を起こしてしまった際の法的責任は?・・・自己責任となる(なので法的規制がある地域の確認や自転車保険への加入も検討する)

ということで、1つ1つ自転車運転へのハードルを越えていく必要がありますね‼

まとめです

今回は共有させていただいた方は、くも膜下出血によって右片麻痺を呈し、入院中に身体機能やFIM、立位バランス等の大幅な改善が得られていたことから自転車運転の希望に対して運転技能の獲得も可能ではないかと考えリハビリを行った経過をお話させていただきました。

身体機能に対しての問題点への介入と病院敷地内で走行中の周辺確認動作を含めて繰り返し練習することで運転技能の獲得と走行時の安全確認の定着を図っていきました。

リハビリの経過と共に自転車運転技能の向上に至ったことから,リハビリでの模擬的環境で自転車運転に必要な運動機能と運転技能を細分化し段階的に練習を進めた介入は有効だったかなと考えさせられた方でした。

なかなか自転車運転再開に向けてのリハビリアプローチを述べている文献は少なかったです。少ない情報の中でも、本人の希望に沿ったリハビリを工夫しながら行えた事は自分の財産になっています。

今後も更なる発信を行っていけたらと考えています。👌

コメント