わたくし、2020年に脳卒中片麻痺の方に対して有効な治療手段である「促通反復療法」なる治療手技を、当時は東京都渋谷区にあった促通反復療法研究所ー川平先端リハラボという所で学んできました。

促通反復療法とは

促通反復療法(そくつうはんぷくりょうほう)とは、主に脳卒中患者に用いる運動療法の手技のひとつ。

鹿児島大学名誉教授の川平和美教授により提唱されています。

促通反復療法は、主に脊髄損傷や脳卒中等で麻痺を患った患者の運動機能回復を目的とした新たな治療法です。この療法は、既存のリハビリテーションや理学療法におけるアプローチを革新するものとして、近年注目されています。

具体的には、電気刺激や振動などの方法を用いて患者の手指や下肢の運動を促進することで、機能の改善を図ります。

この療法の特徴として、反復的かつ繰り返し行うことが挙げられます。患者が運動を実施する際に、特定の部位に刺激を与えることで、運動神経が活性化され、麻痺の改善に寄与するとされています。

また、川平先生を中心に行われた研究によると、促通反復療法はとりわけ回復期の患者において効果的であることが確認されています。実施することで、歩行能力の向上が期待され、日常生活の質を改善する手助けとなります。

さらに、促通反復療法は他の治療法との併用が可能であり、これにより治療効果がさらに強化されることが多くの医療施設で報告されています。

鹿児島大学病院や日本の各施設でも導入が進んでおり、患者からの問い合わせも増加しています。

運動機能の改善を目指してこの治療法を活用する際には、医師や専門家からの詳しい案内や評価を受けることが重要です。患者にとって最適な治療法を選択するための情報収集が不可欠です。

【特徴】

神経路の”選択的な”再建と強化

【治療理論】

中枢プログラム説+神経路の再建/強化(可塑性に基づいた適切な運動学習)

*脳の中枢プログラム説…上位レベルの中枢神経系で運動プログラムが保存され、身体の各部位へと伝えられて運動が生じるという概念

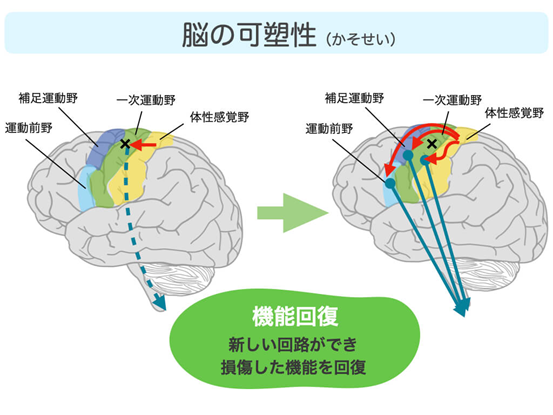

*脳の可塑性…経験や学習あるいは損傷などによって、脳の構造や機能が変化する能力(神経細胞のネットワークが変化し、その変化が持続する性質で、年齢に関わらず環境や学習、治療によって脳や神経系が変化する事が知られている

【治療技術】

促通反復療法⇒自動運動の誘発と反復⇒神経路の再建/強化

【適応】

脳卒中や脊髄損傷、末梢神経障害、骨関節疾患(再生医療との併用)

科学的検証で有効とされている⇒電気・振動・磁気刺激、ボツリヌス治療、ロボット、再生医療の併用で効果の増強が見込まれる

脳の可塑性と運動麻痺回復ステージ理論

脳卒中によって障害を受けた脳の回復機序として、「脳の可塑性」と「運動麻痺回復ステージ理論」の2つは説明しておく必要があるでしょう…

かの、脳卒中リハビリテーション分野で有名な高次脳機能障害のエキスパートであられる原寛美先生の文献からの言葉です

「脳卒中リハビリテーションの最大の関心事は,脳卒中により生じた運動麻痺の軽減と失われた運動機能の回復である。脳卒中リハビリテーションは臨床上の経験論ではなく、明確化されてきているエビデンスに基づいた治療の方法論が導入される時代に入ったと言える」

(脳卒中運動麻痺回復可塑性理論とステージ理論に依拠したリハビリテーション:原寛美)

「脳の可塑性」

まず、可塑性(plasticity)とは,弾性(elasticity)に相対する用語です。

「弾性」・・・ゴムボールをある方向から一定の力で押さえこむと凹み、力を取り除くと元の球形に戻ろうとする性質

「可塑性」・・・その力を取り除いても変形したままの状態が維持される性質

・脳卒中患者の場合…

本人を取り巻く生活環境の工夫や、適切な運動療法を反復(頻度・質)して実施することにより、神経系の可塑的変化が生じ、これらの外的要因が除かれた(一定の治療を終了した)としても、その機能は保持され神経系の変化が維持される状態。

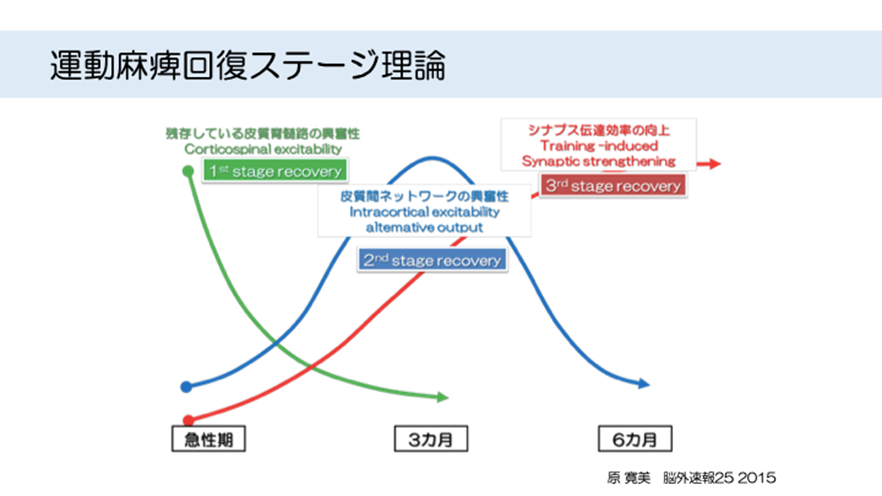

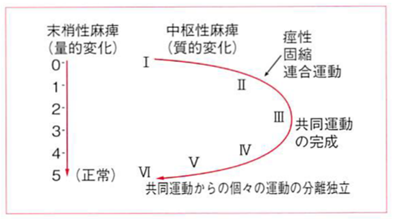

「運動麻痺回復ステージ理論」

急性期リハビリ(上記図中の急性期)…皮質脊髄路(随意性を司る経路)を使用し、残存した脳機能を賦活する 必要がある時期

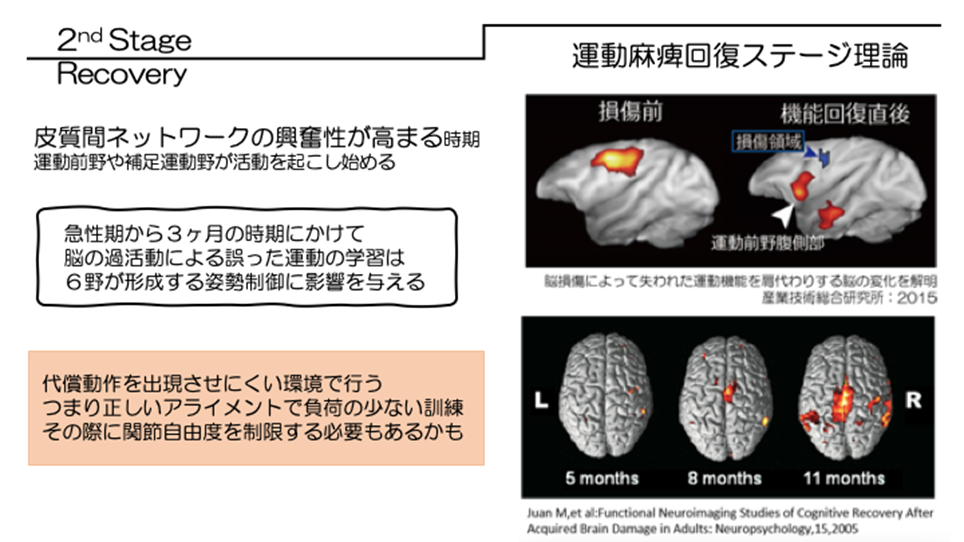

回復期リハビリ(上記図中の3ヵ月)…失われた運動機能を別の領域、ネットワークが肩代わりする時期

ここが「脳の可塑性」といわれる部分が強く出ている時期と言われています。

片麻痺回復促進のための4つの視点

①片麻痺の回復には、大脳皮質から脊髄前角細胞までの新たな神経路の形成・強化が必要である。したがって、患者の運動努力(意図)を伴わない治療は効果的でない。⇒他動的に動かすのではなく、患者に運動努力させる!

②麻痺の回復促進には、患者の運動努力(意図)を促通手技や注意喚起によって、目標の神経路に選択的に伝え、意図した運動を実現・反復して、効率よく強化する必要がある。⇒促通手技を用い、運動を効率よく反復させる!

③側芽形成やアンマスキングによるダイナミックな神経路の組み替えが行われている時期(急性期・回復期)に、正常な感覚入力、正常な運動との考えだけにとらわれず、できるだけ多くの強い刺激と意図した運動を反復する。⇒使用依存性の回復を目指す!

④筋肥大による筋力増強を目的とした訓練と、損傷された神経路の再建と強化を目的にした運動パターン反復を区別する。最大筋力を求める訓練は、強化したい神経路だけでなくほかの神経路の興奮を伴うため、選択的な神経路の形成・強化には効果的でない。⇒筋力トレーニングとは違う!

促通反復療法の基本的手技

・意図した運動の実現

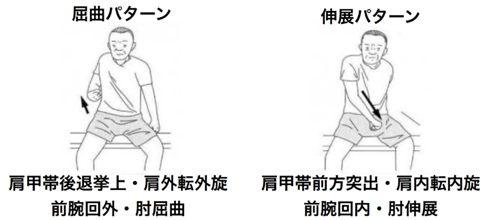

①共同運動⇒麻痺の改善(共同運動分離)

まず共同運動でよいから麻痺肢の運動を誘発し、続いて目標の運動に関与する神経路の興奮水準を伸張反射など促通法を用いて高めた直後に目標の運動を命じる。麻痺肢に生じた運動を視覚的に確認して、より意図したとおりの運動が実現するように努力することを求める。⇒ステージが低い場合、まず共同運動でよいから麻痺肢の運動を誘発し、ステージの回復に従って選択した筋の分離した運動を促していく

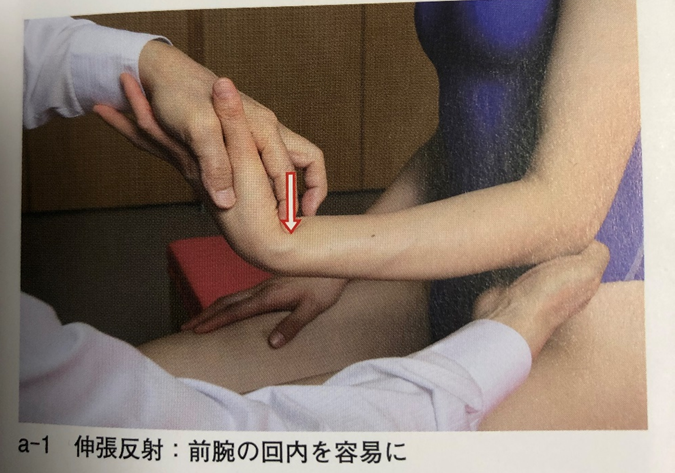

②伸張反射

素早く目標の筋を伸張して伸張反射を起こし、筋への神経路の興奮水準が高まった直後に、その筋の収縮を命じる。

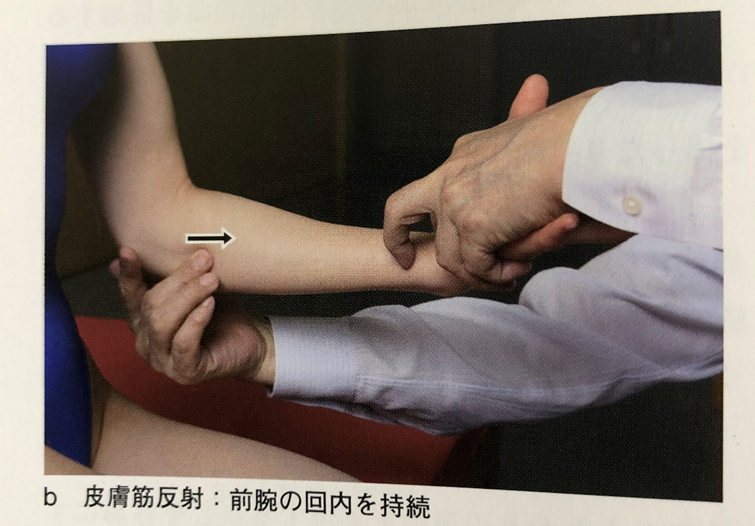

③皮膚筋反射

治療者の指先で収縮を起こしたい筋群の上の皮膚を擦ったり、叩いたりしながら収縮を命じる。

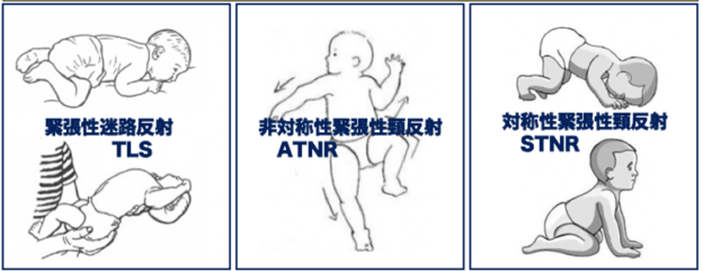

④姿勢反射

下肢や体幹の伸筋への神経路は背臥位と立位で、屈筋は側臥位と腹臥位で興奮水準が高まる(緊張性迷路反射)ので、下肢の屈曲は側臥位か腹臥位が容易である。上肢は顔が向いたほうが伸展しやすい(緊張性頸反射)。上肢伸展時は患者に手を見るように指示する。

「促通反復療法」について少しずつ学びを深めていけたらと思います。

コメント